글로벌 도시재생

영국 Big City Plan과 대전 원도심 경제기반형 도시재생

연구원_배민경

경제기반형 도시재생은 이름만으로 성격을 유추할 수 있다. 경제적 기반이 있는 곳에 도시재생사업을 하는 것, 또는 경제적 기반을 확립시키는 도시재생사업을 하는 것. 둘 다 해당된다고 본다. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제6항 가목에서는 도시경제기반형 활성화 계획을 ‘산업단지, 항만, 공항, 철도, 일반국도, 하천 등 국가의 핵심적인 기능을 담당하는 도시ㆍ군계획 시설의 정비 및 개발과 연계하여 도시에 새로운 기능을 부여하고 고용 기반을 창출하기 위한 도시재생활성화계획’으로 정의하고 있다.

2016년 국토부 공모 선정으로 시작된 대전의 경제기반형 도시재생사업은 대전역을 중심으로 동구 중앙동, 중구 은행동 일대에 추진되었으며 2022년, 끝을 향해 달려가고 있다. 대전은 과거에서부터 우리나라의 영·호남을 잇는 교통의 요지라는 인식이 있기에 철도 역사를 중심으로 한 경제기반형 도시재생사업은 누가 봐도 적합해 보인다. 도시의 관문 주변에는 항상 사람들이 머물고, 이동한다. 이 때문에 오래전부터 역사는 도시 공간구조 형성의 중심지였고 그 시설 및 기능을 중심으로 상권이 만들어지고 지역의 갖가지 특화 산업이 발달하였다. 서울의 서울역/영등포역, 대구의 동대구역과 마찬가지다. 쇠퇴한 도심에 활력을 부여한다는 도시재생사업의 의의에 적합하게, 역사는 너무나도 매력 있는 도시재생의 자원이 아닐까 싶다.

그러나 새로운 시설이나 자본이 투입되지 않은 오래된 역사의 주변은 계속해서 낙후되어 간다. 물리적으로는 작은 공간 블록, 높은 건물 노후도, 낡고 부족한 생활 SOC, 사회적으로는 고령화, 특화 산업의 쇠퇴, 빈집의 증가, 성매매 집결지와 같은 사라지지 않은 불법 산업 등 차량과 물류, 유동인구는 적지 않을지언정 정주 환경의 악화와 산업의 쇠퇴는 계속되고 있다. 또한, 철도 자체가 공간구조·기능의 단절과 주변 시설 노후화, 정주 환경(소음, 미세먼지 등)의 질 저하를 일으키는 발전 저해 요소라는 시각도 있다.

우리나라뿐만 아니라 미국의 워싱턴 D.C의 Union Station, 영국 버밍햄의 New Street Station, 독일 슈투트가르트의 Stuttgart Hauptbahnhof(중앙역), 일본 오사카의 난바역 등 해외에서도 도심의 중심이자 오래된 역사를 중심으로 한 도시재생 사례들이 있다. 도시재생이 아니더라도 각 나라에서 역세권을 중심으로 한 복합도시개발은 심심치 않게 찾아볼 수 있을 것이다.

우리나라의 도시재생을 ‘한국형 도시재생’이라고 부르는 만큼 사업의 시행이나 추진 방향에서 유사한 해외사례를 찾는 것은 쉽지 않다. 대전의 동구·중구 원도심 경제기반형 도시재생사업은 ▲ 대전역 인근 MICE 산업 허브 ▲ 도심형산업지원 플랫폼(기존 부흥했던 인쇄출판산업 활성화와 함께 뷰티, 웹툰 산업 도입) ▲ 옛 충남도청사에 문화산업 허브라는 3가지 거점을 두고 그 거점들을 ▲ 신/구 지하상가 연결 ▲ 중앙로 보행환경 개선 사업을 통해 연결한다.

대전광역시 원도심 경제기반형 도시재생사업 마스터플랜(전략 구조도) (출처: 대전광역시 원도심(동구·중구) 도시재생활성화계획, 2017)

대전과 가장 유사한 사례는 어디일까. 국가적 특성, 지역의 공간적 특성, 사회적 배경, 주민들의 특성에 따라 도시계획은 다 다르게 만들어지기에 나란히 놓고 비교할 수는 없다. 하지만, 그 중 영국 Birmingham의 Big city plan은 도시재생을 통해서 도시 중심의 핵심적 경제적 기반을 바로 세워 일자리 창출, 도시 경쟁력 강화 등을 목표로 함에 있어 경제기반형 도시재생과 비교할만하다. 또한, 대전역과 같이 도시의 오래된 역사인 New Street Station을 중심으로 도시재생 전략을 수립하였다. 이에 Big city Plan의 몇 가지 특징을 통해서 대전 경제기반형 도시재생에 대한 나름의 시사점을 찾고자 한다.

1. 맥락(context)을 위한 복합적 개발

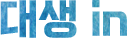

영국 New Street Station 재생사업은 Big city plan의 일환으로 진행되었다. 20년간 추진을 목표로 한 이 계획은 기존 산업의 현대화, 지식 ·관광 산업의 구조 혁신, 정주 환경 및 주거서비스 개선 등을 목적으로 한다. 환경, 커뮤니티, 사회적 통합, 상업적 활성화, 중추적인 산업기반 마련을 위하여 총 1,500,000㎡에 걸친 대규모 도시재생 사업을 추진하고 있다. 도시계획에서는 맥락성이 매우 중요한데, 이를 위해서는 국소적인 사업보다 주변을 통합적으로 고려하는 것이 필요하다. 이러한 측면에서 버밍햄 Big city plan은 전체 공간을 7개의 Quarter로 구분하고 각각의 마스터플랜을 수립하여 전략적이고 효과적으로 도시 활성화를 이루고자 하였다. 별개의, 또 통합된 계획 수립을 통해서 일관성 있고 복합적인 공간체계의 구축과 형평성 있는 성장 유도가 가능하다.

영국 Big city plan 전체 구역도 및 city core quarter 마스터플랜 (출처: Birmingham City Council, 2011, Big city plan City Centre Masterplan)

이러한 맥락성을 위해서 Big City Plan처럼 공간 및 계획을 구분하기도 하지만 사업지역 주변의 도시개발 사업이나 타 사업과 연계하여 한 가지 큰 방향을 추구하는 것도 가능하다. 21년 3월 대전역, 중앙로, 선화동 일대에 1,240,000㎡ 규모의 도심융합특구가 지정되어 새로운 경제 발전의 기대를 모으고 있다. 현재 도심융합특구, 대전역 쪽방촌 도시재생사업, 동구·중구 원도심 경제기반형 도시재생 활성화 사업, 한밭운동장 일대의 베이스볼 드림파크 등 대전 원도심에 T자형 축을 기반으로 한 경제활성화 사업들이 추진되고 있다. Big City Plan처럼 하나의 사업으로 묶여있지 않기 때문에 각 사업들의 긴밀한 연계방안 구축을 통해 사업의 시너지효과와 맥락적 통일성을 유도하는 것이 바람직해 보인다.

2. 보행과 오픈 스페이스를 고려한 계획(Walkability)

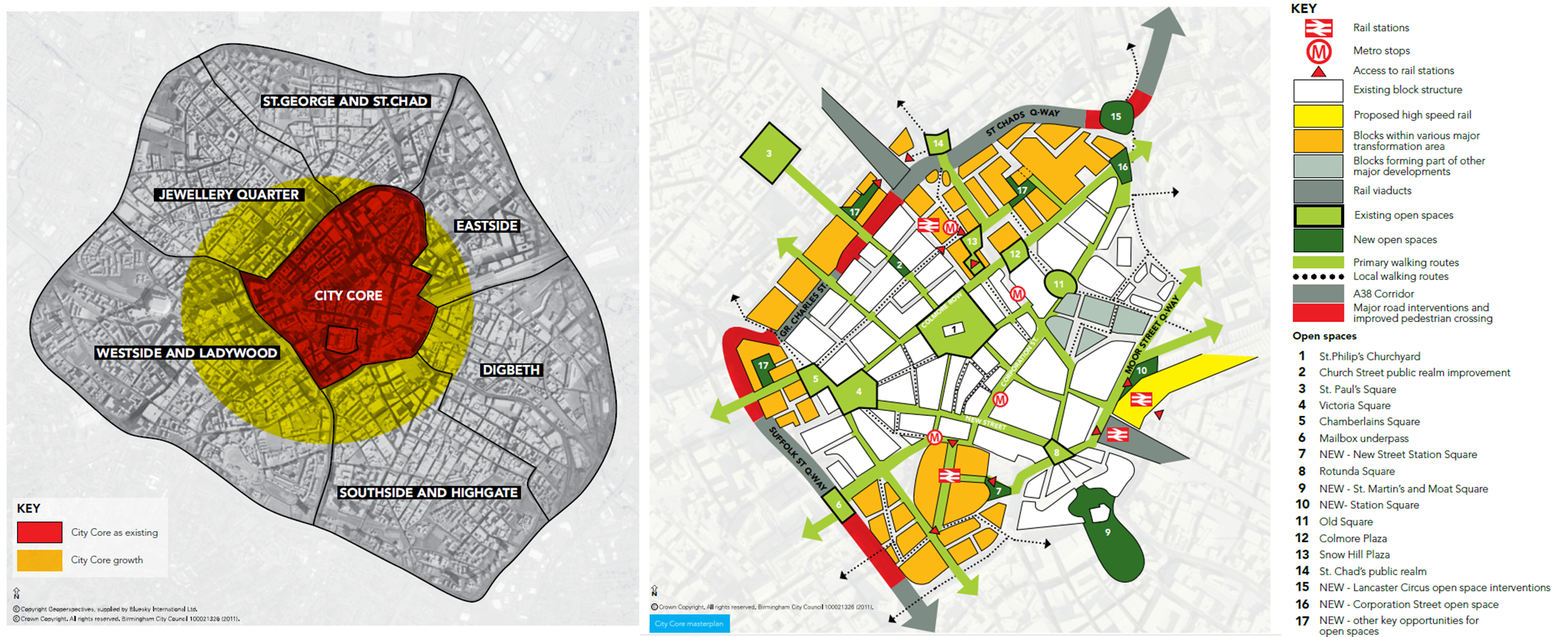

대전 원도심 경제기반형 활성화 계획에서는 3가지 거점을 잇는 Link 사업으로 지하 공간 연결을 추진 중에 있다. 도시재생의 4가지 요소는 경제적, 물리적, 사회적, 환경적 재생이다. 환경적 재생을 가능하게 하는 가장 효과적인 방법으로는 보행 친화적인 계획일 수 있다. 보행 친화적 도시는 경제적(상업 활성화, 유동인구 증가), 사회적(커뮤니티 활성화, Public health 증진), 환경적(탄소 저감)으로 건강한 도시를 만든다. Big city plan은 보행 동선을 개선하고 확장하며 오픈 스페이스와의 연결성을 고려한 Walkability 계획을 주요 전략에 포함시켰다. New Street Station을 중심 node로 설정하고 20개의 주요 오픈 스페이스와의 연결성을 고려한 보행동선을 구상하였다. 이뿐만 아니라 7개의 Quarter 별로 세부 구상도를 구축하고 현재와 20년 후(계획 실행 후)를 비교함으로써 걷기좋은 도시(Walkable city)의 중요성을 나타내었다.

영국 Big city plan 공간 연결 구상도 및 오픈 스페이스 네트워크 전체 구상도(출처: Birmingham City Council, 2011, Big city plan City Centre Masterplan)

앞서 언급한 것과 같이 대전 원도심 경제기반형 활성화 계획에서는 공간 연결성과 보행 증진을 위하여 신구 지하상가(대전역·중앙로 지하상가) 연결, 중앙로 보행환경 개선을 통하여 입체 보행환경을 구축하고자 하였다. 하지만 버밍햄의 사례와 같이 개방된 커뮤니티 공간이자 도시의 녹지 공간의 역할을 하는 오픈 스페이스와 주변으로 계획 효과가 전파될 수 있는 보행 동선 연결계획의 부재에 대한 아쉬움이 있다.

3. 민간 자본의 선도적 유치

많은 보고서에서 Big City Plan의 성공 요인을 민간투자를 통한 앵커산업 유치를 언급한다. New Street Station 인근에 Bullring 쇼핑센터(St Martin's church, Selfridges department store)를 중심으로 한 관광·문화·쇼핑의 앵커산업을 유치하였다. 도심 전반의 공공성과 형평성을 위하여 계획의 수립과 추진은 공공 지자체가 주도적으로 추진하였지만 앵커산업은 민간 자본의 투입을 통하여 보다 효과적인 경제 활성화를 유도했다는 것이다. 계획 단계에서부터 공공-민간의 긴밀한 협력을 통해 공공 분야의 가치를 극대화하였다.

경제 활성화의 기폭제 역할을 한 앵커산업 우선적 유치를 보면 도시재생사업의 마중물 사업이 떠오른다. 마중물 사업은 도시재생사업 시 주민들의 관심을 불러일으키고 지역 중심의 자생적 기반을 마련하는 선도적 사업이다. 대전 원도심 경제기반형 도시재생 마중물 사업은 중앙로 프로젝트와 도심형산업지원플랫폼의 건립이다. 이 플랫폼은 해당 지역이 가지고 있던 노후화된 인쇄 산업을 포함한 4차·도심형 산업의 활성화를 위하여 만들어졌다. 우리나라의 도시재생은 아직 공공적인 성격을 가지고 있지만 이처럼 마중물을 붓는데는 자본의 투입과 민간 주체가 할 수 있는 시장의 활성화가 효과적일 것으로 보여진다. Bullring처럼 대기업 자본이 아니더라도 지역 활성화를 위하여 하드웨어(복합 앵커산업)와 소프트웨어(창업 유도 및 문화적 활성화 등)를 혼합한 보다 효과적인 마중물 사업이 필요할 것으로 고려된다.

Bullring in Birmingham (출처: wikipedia-https://en.wikipedia.org/wiki/Bull_Ring,_Birmingham)

영국의 사례를 통해서 대전 원도심 경제기반형 도시재생사업에 대한 몇 가지 생각들을 언급해보았다. 그렇다고 해서 대전의 경제기반형 도시재생이 실패했다는 것은 아니다. 대전의 이 첫 번째 경제기반형 도시재생사업은 거점 시설인 도심형산업지원플랫폼의 건립과 MICE·관광 산업 거점 조정, 공간 연계 링크 구축, 원도심 경제력 회복 등에서 성공적으로 진행되고 있다. 우리 경제기반형 도시재생에서 위와 같은 부분이 부족했던 이유는 우리나라 도시계획 및 행정의 근본적인 문제이거나 국토부의 가이드라인을 기반으로 계획을 수립하는 획일성에 대한 문제일 수도 있다.

새 정부에 들어서면서, 도시재생의 미래에 귀추가 주목되고있다. 그것이 도시재생의 이름이든 도시정비의 이름이든, 공공주도이든 민간자본유치이든 도시계획을 통한 원도심의 경제회복은 계속되어야 할 것이다. 어떤 모습이든 도심의 공간 기반 경제적 활성화는 계속되겠지만, 기존의 산업과 공동체를 회복한다는 점에서 도시재생의 가치는 유지했으면 하는 바람이다. 그래야 지역마다 개성이 살아있으며 과거의 유산을 잃지 않고 발전하는 현대의 도시가 가능할 것으로 본다. 이쯤에서 대전의 두 번째 경제기반형 도시재생은 어떤 모습일지 굉장히 궁금해진다.

[참조문헌]

대전광역시, 2017, 대전광역시 원도심(동구·중구) 경제기반형 도시재생활성화계획

Birmingham Council : https://www.birmingham.gov.uk/bigcityplan

Birmingham City Council, 2011, Big city plan City Centre Masterplan

LHI, 2017, 철도부지를 활용한 도시재생 참여전략: 구로차량기지 이전사업의 협업방식 사업화 방안

대전세종연구원, 2017, 역세권 복합용도 개발을 통한 도시재생 활성화에 관한 연구

국토연구원, 2018, 사례로 보는 경제기반형 도시재생

국토연구원, 2019, 에너지 절약형 도시 구현을 위한 역세권 도시재생 활성화 방안